Le 29 juillet 1881 est promulguée la loi sur la Liberté de la Presse représentant enfin la promesse de pouvoir communiquer sans réserve au grand public des nouvelles du front littéraire et artistique.

Les publications prolifèrent. S'y mêlent humour et satire. Les esprits bouillonnent. De petits groupes d'amis intellectuels se forment se réunissant dans les cafés ou cabarets alors en pleine expansion. Ces endroits deviennent les hauts lieux de l'exigence culturelle, qui, situés dans des quartiers populaires et populeux, attirent le tout Paris bourgeois, fier d'aller s'y encanailler l'espace d'une soirée.

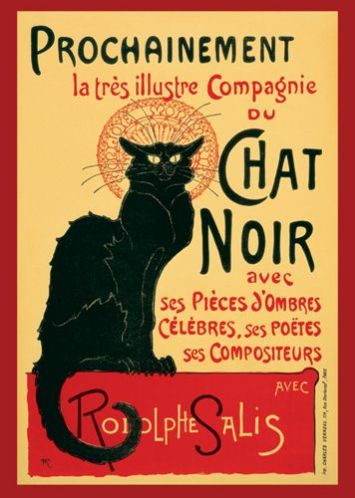

Parmi les différents comités qui se créent alors et qui portent parfois des noms bizarres (comme le cénacle des Hirsutes, des Zutistes et des Jemenfoutistes), on compte celui dit de la "Société des Hydropathes" laquelle réunit des artistes, poètes, musiciens et acteurs âgés de 20 à 30 ans. La poésie et la chanson sont les principales finalités de ce cercle d'intellectuels, lui-même ancêtre du cercle du Chat Noir. C'est notamment dans ce célèbre cabaret de Montmartre qu'Erik Satie rencontra Claude Debussy.

Ces artistes, souvent remarqués pour leurs extravagances, s'employaient entre autres à se dresser contre une société progressivement happée par le progrès, le machinisme et la modernité.

Cabaret du Chat Noir fondé en 1881 par Rodolphe Salis et situé Boulevard de Clichy au pied de la colline Montmartre. Ce fut un lieu connu pour son activité et sa réflexion artistique. |

Les Arts Incohérents

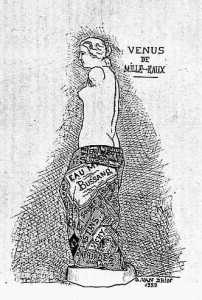

En parallèle de ces groupes d'artistes se constituent également des rassemblements dont le principe est de tourner en dérision tout ce qui les entoure. C'est le cas des Arts Incohérents qui organisèrent 664 expositions entre 1882 et 1893. Il s'agit là d'un groupe ayant son propre café, sa revue et un bal masqué annuel où viennent se divertir les artistes et mondains à la recherche d'inédit. Anti-dessinateurs, anti-littérateurs, ces artistes font de l'image et du mot des outils de la caricature. Ils commentent l'actualité sous un jour grotesque ou parodient par des calembours et jeux de mots des œuvres d'art comme la Vénus de Milo, qui, recouverte d'étiquettes de bouteilles d'eau, devient alors la Vénus de mille eaux. Leur proclamation : "Nous ne faisons pas de l'Art" est le signal qui remet alors en question l'Art comme la représentation du Beau.