Il est à noter que l'âne fut un animal de nombreuses fois utilisé dans l'illustration artistique et ce, que ce soit dans notre culture occidentale, ou dans la culture plus ancienne de l’Égypte ou du Judaïsme. C'est ainsi qu'il peut se voir associé à des images très différentes comme celles, louables, de la monture de Marie portant l'enfant Jésus, ou de Jésus entrant en triomphe dans Jérusalem, mais aussi celles, beaucoup moins valorisantes, de tous les maux honnis par l'Humain, parce que justement propres aux vices de l'Homme : la bêtise, l'ignorance, la paresse, l'incompétence, la folie et parfois même le diable en personne. L'âne est alors considéré comme un être exutoire (qui permet à la population d'évacuer des sentiments dont elle n'est pas fière pour elle-même en parant un animal de tous ces défauts dont elle peut alors se moquer tout à son aise).

Les deux textes que vous pourrez lire dans cette fiche, pour l'un, un fabliau (petite pièce médiévale, simple de compréhension et dont le but était de faire rire et de faire réfléchir sur la morale) et pour l'autre, le début du célèbre roman Notre-Dame de Paris de Victor HUGO, roman dont l'histoire commence justement par la description de la fête des fous au XVe siècle devant le parvis de la cathédrale.

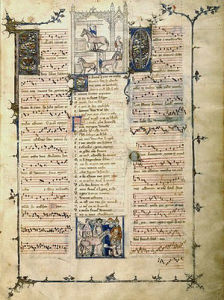

Le Roman de Fauvel

Le Roman de Fauvel (1314 - 1316) constitue un excellent exemple d'image exutoire. Les séquences musicales de ce poème allégorique sur les mœurs de cette époque ont été composées par le célèbre Philippe de VITRY (théoricien de l'Ars Nova, à l'origine des innovations rythmiques permettant à une polyphonie de fonctionner). L'âne qui en est le personnage centrale porte un nom acronymique construit des initiales de 7 vices majeurs ainsi dénoncés dans le monde d'alors : Flatterie Avarice V(= U à l'époque)ilénie Variété (=inconstance) Envie Lâcheté. |

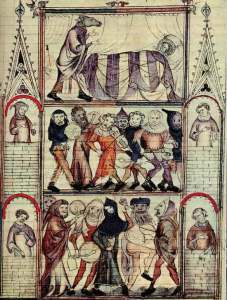

Ce qu'est un charivari ?

Un charivari est un cortège constitué de toutes sortes de personnes défilant à grands bruits discordant, comme une sorte d'écho aux désordres de la vie humaine. Il s'agissait d'un rituel collectif courant au Moyen-âge. Dans l'histoire de Fauvel, le charivari intervient au moment où l'âne Fauvel prend Vaine Gloire pour épouse et ce par dépit face au désintérêt de Dame Fortune pour lui. Le soir de leurs épousailles, des hommes masqués entament ce charivari qui dénonce cette union contre nature. |

Le Testament de l'âne (fabliau du XIIIe siècle composé par Rutebeuf)

« Un prêtre possédait une très belle paroisse. Comme il en tirait de bons revenus, il ne manquait pas de richesses : son grenier était plein de blé, ses coffres remplis de linge frais et propre, sa bourse chargée de pièces sonnantes.

Le prêtre partageait son existence solitaire avec un âne qu'il affectionnait tout particulièrement. La bête était docile, volontaire, énergique à l'ouvrage. Un jour, l'animal, déjà vieux et usé mourût. Le chapelain en conçut une grande peine et ne pouvant se résigner à confier la dépouille mortelle au boucher, il choisit de l'enterrer dans le cimetière du village, au milieu de ses paroissiens.

« Après tout, se dit l'homme, cet âne a autant mérité qu'un autre d'être enseveli en terre consacrée. »

L'évêque du diocèse était tout différent de son curé : il aimait le luxe, les belles fêtes, les réceptions somptueuses. D'un naturel généreux, il donnait sans compter et laissait filer sans prendre garde l'argent entre ses doigts. Naturellement, il ne détestait rien de plus que les prêtres avares, économes de leur fortune et cherchait toujours à les prendre en défaut. Aussi, quand il apprît que le malheureux chapelain avait enterré son âne fidèle dans le cimetière, il convoqua ce dernier, très en colère, avec à l'esprit l'idée qu'il pourrait tirer de lui une amende exemplaire.

Le prêtre, penaud, se rendît auprès de l'évêque. Celui-ci se fâcha :

« Mauvais homme, suppôt de Satan. As-tu un instant songé à ton âme ? Tu as agi en idolâtre païen, tu as scandalisé tes paroissiens. Que peux-tu répondre pour ta défense ?

- Monseigneur, me voilà bien mal à mon aise de comparaître ainsi devant vous à cet instant. Je suis ignorant de beaucoup de choses et je ne puis sur l'instant exposer à votre sage jugement les propos de ma défense. De grâce, pouvait m'accorder un délai de quelques jours pour me préparer à la tâche difficile qui est mienne ?

L'évêque hésita un instant : tout accusé avait droit de prendre conseil avant de comparaître devant son juge, il accepta donc.

« Reviens demain, mais sois à l'heure !

Le prêtre ne prit aucun repos de la nuit : il réfléchit et réfléchit encore. Estimant qu'il ne pourrait se tirer de cette bien vilaine affaire sans consentir un sacrifice, il décida de tromper par la ruse son évêque.

Le lendemain, il se présenta à son juge, dans le magnifique palais épiscopal du diocèse.

« Alors, dit le prélat, je t'écoute.

- J'ai péché Monseigneur, je le reconnais de bon cœur. Aussi, je vous demande de me recevoir en confession. C'est l'âme soulagée que je pourrai gagner le ciel et ses Saints.

L'évêque ne pouvait refuser la confession au pénitent qui en exprimait le vœu. Il s'éloigna à l'écart des oreilles indiscrètes, accompagné du curé. Celui-ci lui souffla :

« Je me soumettrai à votre juste décision si vous pensez que j'ai mal agi en enterrant mon âne en cimetière chrétien. Néanmoins, cet âne n'était pas ordinaire. Il était un modèle de vertu, obéissant, docile, tenace à la tâche. Il tirait mon chariot, portait son chargement sans grogner. En échange, je lui versais salaire comme tout bon valet. Vingt ans ont passé, il a économisé une grande fortune car il ne dépensait rien. Quand il a senti que son dernier jour venait à lui, il m'a demandé par testament de vous transmettre tout son avoir, à la condition ultime de l'ensevelir en terre chrétienne. Il voulait penser au salut de son âme. Il m'a remis cette pleine bourse d'argent à votre attention.

Et le curé tira des plis de sa cape un petit sac de cuir noué, contenant grand nombre de pièces. L'évêque s'empara de la bourse, considéra son poids puis de sa main libre accomplit le signe de l'absolution.

« La miséricorde de Dieu est immense et ses desseins sont impénétrables aux simples croyants que nous sommes tous. Va en paix mon fils.

Quiconque a un peu d'argent et de malice se sort de bien des tourments, croyez moi".

Extrait du Roman Notre-Dame de Paris (1831) de Victor HUGO

Chapitre 1er (Incipit)

“Il y a aujourd'hui trois cent quarante-huit ans six mois et dix-neuf jours que les parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la Cité, de l'Université et de la Ville. Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé souvenir que le 6 janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en branle, dès le matin, les cloches et les bourgeois de Paris. Ce n'était ni un assaut de picards ou de bourguignons, ni une châsse menée en procession, ni une révolte d'écoliers dans la vigne de Laas, ni une entrée de notredit très redouté seigneur monsieur le roi, ni même une belle pendaison de larrons et de larronnesses à la Justice de Paris. Ce n'était pas non plus la survenue, si fréquente au quinzième siècle, de quelque ambassade chamarrée et empanachée. Il y avait à peine deux jours que la dernière cavalcade de ce genre, celle des ambassadeurs flamands chargés de conclure le mariage entre le dauphin et Marguerite de Flandre, avait fait son entrée à Paris, au grand ennui de Monsieur le cardinal de Bourbon, qui, pour plaire au roi, avait dû faire bonne mine à toute cette rustique cohue de bourgmestres flamands, et les régaler, en son hôtel de Bourbon, d'une moult belle moralité, sotie et farce, tandis qu'une pluie battante inondait à sa porte ses magnifiques tapisseries. Le 6 janvier, ce qui mettait en émotion tout le populaire de Paris, comme dit Jehan de Troyes, c'était la double solennité, réunie depuis un temps immémorial, du jour des Rois et de la Fête des Fous. Ce jour-là, il devait y avoir feu de joie à la Grève, plantation de mai à la chapelle de Braque et mystère au Palais de Justice. Le cri en avait été fait la veille à son de trompe dans les carrefours, par les gens de Monsieur le prévôt, en beaux hoquetons de camelot violet, avec de grandes croix blanches sur la poitrine. La foule des bourgeois et des bourgeoises s'acheminait donc de toutes parts dès le matin, maisons et boutiques fermées, vers l'un des trois endroits désignés. Chacun avait pris parti, qui pour le feu de joie, qui pour le mai, qui pour le mystère. Il faut dire, à l'éloge de l'antique bon sens des badauds de Paris, que la plus grande partie de cette foule se dirigeait vers le feu de joie, lequel était tout à fait de saison, ou vers le mystère, qui devait être représenté dans la grand'salle du Palais bien couverte et bien close, et que les curieux s'accordaient à laisser le pauvre mai mal fleuri grelotter tout seul sous le ciel de janvier dans le cimetière de la chapelle de Braque. Le peuple affluait surtout dans les avenues du Palais de Justice, parce qu'on savait que les ambassadeurs flamands, arrivés de la surveille, se proposaient d'assister à la représentation du mystère et à l'élection du pape des fous, laquelle devait se faire également dans la grand'salle.”