Rappel : Extrait n°1

Fondamental : Le Moyen-Age

Au Moyen-âge, la musique sacrée[2] liée au rite chrétien est représentée par le Chant dit "grégorien", du nom du pape Grégoire 1er (VIe s.). Mais en réalité, c'est à l'action conjuguée de Charlemagne et de Chrodegang de Metz durant le VIIIe s. que l'on doit l'unification des différentes formes de chants religieux (le vieux chant romain et le chant gallican) en un seul répertoire pour tout le royaume : le chant grégorien. A cette époque, la voix est le moyen privilégié pour communiquer avec Dieu et les instruments sont interdits dans les églises : en effet, si la voix est un "instrument" créé par Dieu, et donc digne de communiquer avec lui, l'instrument est la création de l'homme et donc trop imparfait pour être entendu par la divinité concernée.

Guy d'Arezzo (v.992 - v.1050)

Moine bénédictin italien, Guy d'Arezzo est connu pour le rôle majeur qu'il eut dans l'évolution de la notation musicale sur portée et la dénomination de nos notes de musique qui, selon le système antique, étaient encore, à cette époque, désignées par les lettres de l'alphabet (système toujours en vigueur aujourd'hui chez les anglo-saxons et les allemands). C'est en constatant la grande difficulté éprouvée par les moines pour retenir les différents chants, alors transmis uniquement de manière orale, que Guy d'Arezzo a l'idée de concevoir un système de notation permettant ainsi d'éviter la déformation des mélodies. |

Analyse

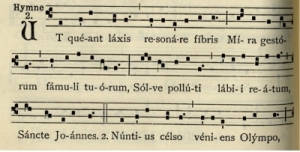

Éléments sur l’œuvre : - Répertoire : savant / sacré[2] - Formation : chœur d'hommes a cappella - Écriture : monodique (chant à l'unisson) - Langue : latin (toutes les prières du culte chrétien sont en latin sauf le Kyrie eleison qui est la seule prière en grec de la Messe) - Traduction : ut --> afin que famuli tuorum --> tes serviteurs queant resonare --> puissent chanter laxis fibris -> à gorges déployées Sancte Iohannes --> Saint Jean Solve reatum --> ôte le péché polluti labii -> de leurs lèvres souillées. - Métrique : non pulsée (le rythme de la mélodie est uniquement dicté par la rythmique naturelle de la langue latine en longues et brèves) - Forme : en versets (ce qui équivaut plus tard à la forme strophique : la musique se répète, mais les paroles changent) - Genre : chant grégorien |  Grégoire Ier dictant un chant (illustration du XIème siècle) |

L'hymne à St Jean Baptiste[1] est donc le chant sur lequel Guy d'Arezzo s'est appuyé pour proposer son nouveau système de notation. Pour ce faire, il a utilisé les premières syllabes de chaque vers composant le texte de l'Hymne (écoutez bien le début de chaque phrase et vous entendrez qu'on monte d'une note à chaque fois) : Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum Solve Polluti Labii reatum Sancte Johannes Chacune de ces syllabes correspondait musicalement à un degré différent et s'est donc trouvée associée à chaque hauteur constituant 6 notes de notre future gamme de Do (on notera que le Do s'est d'abord appelé "Ut" et que le Si n'existait pas car il représentait à l'époque le "Diabolus in musica[4]" (le diable en musique). Le Do remplacera « Ut » au XVIe s, car la syllabe se terminant sur une voyelle (o) est plus chantante que la syllabe se fermant sur une consonne (le t de ut). Le Si sera ajouté à la même époque et résultera de l'association du « S » de Sancte et du « J » (= i dans l'écriture ancienne) de Joannes. |

Complément : En écouter plus

Dies irae dans une œuvre profane : seule le thème est utilisé et se trouve transformé pour servir une histoire racontée par une œuvre à programme[6]

Dies irae dans une bande originale de film : comme dans la Symphonie de Berlioz, le compositeur utilise la mélodie du Dies Irae en valeurs longues.